Menari di Bawah Rezim Kebudayaan

©Orto/Bal

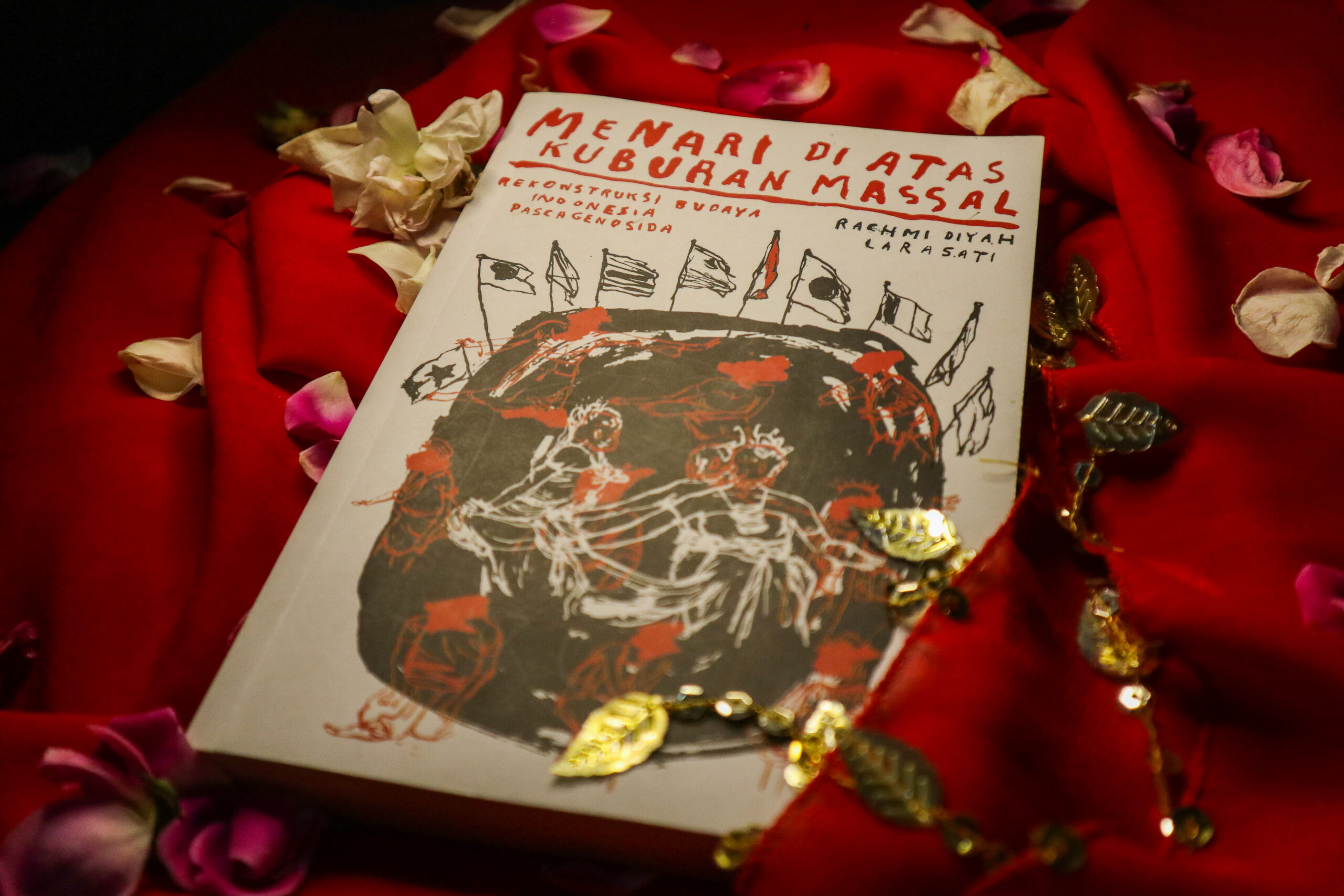

Judul buku: Menari di Atas Kuburan Massal: Rekonstruksi Budaya Pascagenosida

Judul asli: The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Post-Genocide Indonesia

Penulis: Rachmi Diyah Larasati

Penerjemah: Zuhdi Sang dan Bosman Batubara

Penerbit: INSISTPress

Tebal buku: 272 halaman

Tahun terbit: 2022

ISBN: 978-623-6179-12-3

Indoktrinasi Orde Baru tentang Peristiwa 1965 memiliki efek yang berbeda-beda. Mereka yang memiliki akses terhadap narasi-narasi sejarah alternatif tentu tak bisa disamakan dengan mereka yang hanya mampu membaca buku mata pelajaran resmi dari sekolah. Saya akan menggolongkan mereka yang bisa mengakses sejarah alternatif sebagai orang yang beruntung, sementara yang hanya bisa membaca buku resmi sekolah sebagai orang yang kurang beruntung.

Bagi Rachmi Dyah Larasati, akademisi cum penari yang menjadi anggota misi kebudayaan Indonesia pada masa Orde Baru, berhadapan dengan indoktrinasi Peristiwa 1965 terasa unik. Sebab, ia termasuk golongan orang yang beruntung sekaligus kurang beruntung. Sebagai akademisi, ia terpapar dengan berbagai narasi alternatif mengenai Peristiwa 1965. Sementara itu, sebagai penari yang menjadi anggota misi kebudayaan Orde Baru, ia tentu dijejali dengan narasi sejarah resmi bikinan Orde Baru.

Meleburnya keberuntungan dan ketidakberuntungan dalam diri Rachmi membuat ingatannya mengalami distorsi kala berhadapan dengan indoktrinasi Peristiwa 1965. Distorsi ingatan tersebut Rachmi kisahkan dalam buku Menari di Atas Kuburan Massal: Rekonstruksi Budaya Pascagenosida. Melalui bab “Pendahuluan” dalam buku tersebut, Rachmi mengungkap identitasnya yang lain. Selain akademisi dan penari, ia juga memiliki silsilah keluarga yang berhubungan dengan para korban Pembantaian 1965. Berkat sosok Pak Soek, seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang merupakan pamannya, Rachmi bisa memperoleh label “bersih lingkungan” dan duduk di bangku sekolah, sesuatu yang sangat sulit didapatkan oleh keluarga korban Pembantaian 1965.

Semenjak pertama kali duduk di bangku sekolah, Rachmi mulai mengalami distorsi ingatan. Di ruang kelas, ia dipaparkan dengan wacana bahwa PKI dan organisasi lain yang berafiliasi dengannya, salah satunya Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), merupakan pengkhianat keji yang mengancam kedaulatan dan ketentraman bangsa Indonesia. Ketika pulang sekolah dan menonton televisi di rumah Pak Lurah, Rachmi kembali terpapar wacana yang serupa. Melalui program televisi bertajuk “Perempuan Gerwani”, ia mendapat pemahaman tersirat bahwa Gerwani dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang jahat. Perempuan Gerwani, dalam kehidupan Rachmi, justru merupakan sosok bibi, guru tari, dan tetangga-tetangganya yang penuh rasa keibuan. Orang-orang itu kini telah hilang dan Rachmi tidak memperoleh penjelasannya di ruang-ruang kelas. Di bawah sistem pendidikan ala Orde Baru, ia dipaksa untuk mengingat orang-orang terdekatnya itu dengan cara yang sangat berbeda.

Kesempatan untuk mengenyam pendidikan tak lantas membuat Rachmi melupakan dunia seni tari. Sistem pendidikan yang memaksanya untuk mengingat masa lalu secara berbeda ternyata tetap mengizinkannya untuk merengkuh kembali dunia masa kecilnya tersebut. Baginya, seni tari adalah tentang guru-guru tari Gerwani yang dulu melatihnya dengan penuh kasih di halaman rumahnya. Penampilan pertamanya sebagai penari remaja pada pertengahan 1970-an merupakan awal perjalanan karir seni tari profesionalnya.

Rentang waktu 1980-an membawa perubahan besar dalam karir Rachmi. Pada 1984, ia diangkat menjadi pengajar dan pegawai negeri di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang didirikan oleh Suharto. Pada saat yang sama, ia juga menjadi anggota misi kebudayaan Indonesia, kelompok seni tari yang mempromosikan identitas nasional Indonesia di level internasional. Identitas-identitas baru itu membuat Rachmi mampu berkeliling ke berbagai negara. Persinggahannya di berbagai tempat baru, secara tidak sengaja, mempertemukannya dengan narasi alternatif mengenai peristiwa 1965. Pada titik ini, Rachmi mulai mempertanyakan kebenaran di balik ingatan sejarah Orde Baru yang dipaksakan. Bahkan, satu hal yang cukup mengganggunya, ia juga mulai menyadari bahwa ada perbedaan gerak dan spirit antara tari-tarian yang kini ia lakukan dan ajarkan dengan tari-tarian yang dulu diajarkan oleh guru-guru tari Gerwani-nya.

Tubuh-Tubuh Replika

Perbedaan gerak dan spirit tari sebelum dan sesudah Orde Baru bisa dibilang merupakan titik tolak utama dalam analisis Rachmi di bukunya. Ada tiga pola yang menjadi pembeda antara seni tari sebelum dan sesudah Orde Baru dalam buku ini. Pertama, pengagungan terhadap tari-tarian khas keraton Jawa dan Bali. Kedua, stigmatisasi terhadap tari-tarian di luar keraton. Ketiga, rekonstruksi gerak dan spirit dalam rangka pengagungan tari-tarian luar keraton.

Pengagungan tari-tarian keraton Jawa dan Bali memiliki beberapa alasan. Dalam konteks penghapusan ingatan mengenai pembantaian 1965, dalam analisis Rachmi, tari-tarian keraton memiliki nilai “halus” dan “adiluhung” yang memberi keistimewaan kelas kepada para pelaku pembantaian. Keistimewaan kelas ini berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan dalam tari-tarian keraton Jawa dan Bali yang sejalan dengan model kekuasaan Orde Baru. Gagasan tradisional Jawa dan Bali percaya bahwa penguasa memiliki tujuan akhir berupa pemusatan kekuasaan (Koentjaraningrat, 1994). Kekuasaan yang tersebar dan terpecah, seperti gagasan model kekuasaan demokrasi modern abad ke-20 (Huntington, 1993), justru menunjukkan kelemahan penguasa. Kepercayaan ini sejalan dengan watak kekuasaan Orde Baru yang otoriter-sentralistik.

Sementara itu, stigmatisasi terhadap tari-tarian luar keraton bertujuan sebaliknya, yakni merendahkan kelas para korban pembantaian 1965. Tari-tarian yang berasal dari desa dan dekat dengan petani serta kelas pekerja; seperti Reog, Jatilan, Topeng, Hadrah, dan Tayub; merupakan deretan tarian yang dianggap sebagai tarian “kasar” dan berlawanan dengan tarian “halus” ala tarian keraton. Stigmatisasi kebudayaan berbasis kelas seperti ini, yang kemudian menjadi pembenaran atas kekerasan terhadap kelas tersebut, merupakan wujud kekerasan budaya (Herlambang, 2015).

Tidak semua tarian luar keraton mendapat stigma. Tari Jejer Gandrung, misalnya, yang tergolong sebagai tarian luar keraton justru “didaur ulang” oleh Orde Baru menjadi tarian “halus” yang gerak dan spiritnya mendekati tari-tarian keraton. Sebelum diubah gerak dan spiritnya, Jejer adalah tarian yang erat dengan kaum marginal pedesaan. Pada rentang waktu 1950-an, Tari Jejer Gandrung menjadi tarian yang pergelarannya kerap dilakukan dan dikoordinasi oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) untuk acara-acara PKI (Raharjo, 2016). Selama dan setelah pembantaian 1965, Jejer pun digolongkan sebagai tarian terlarang.

Namun, beberapa tahun setelah pelarangannya, Tari Jejer Gandrung justru menjadi alat propaganda politik Dinas Penerangan (Nindy & Cahyono, 2019). Pada 1994, dalam catatan Rachmi, beberapa penari yang tergabung dalam misi kebudayaan Indonesia terkejut ketika mereka mendapat perintah untuk menampilkan tarian tersebut di Saigon, Vietnam. Di sini, Rezim Orde Baru melakukan sebuah manuver politik yang disebut oleh Walter Benjamin (1969) sebagai replikasi kebudayaan. Replikasi ini terjadi kala “aura” suatu bentuk karya seni dicerabut sehingga otentisitasnya memudar. Replikasi kebudayaan, bahkan dalam wujud paling positifnya, tidak mungkin terjadi dampak destruktif, yakni memudarnya nilai-nilai tradisional suatu warisan budaya.

Replikasi kebudayaan, dalam hal “daur ulang” tari-tarian terlarang, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tubuh-tubuh penari replika. Tari-tarian terlarang yang dihidupkan kembali, seperti Jejer, ditampilkan ulang tidak hanya dengan gerak dan spirit yang berbeda, tetapi juga para penari yang berbeda. Mereka adalah kelompok penari-penari baru yang memiliki riwayat “bersih lingkungan”, tidak memiliki keterikatan darah dengan para tertuduh simpatisan PKI dan berasal dari desa-desa berlabel “komunis”. Label “bersih lingkungan” para penari tersebut didapat melalui proses screening yang ketat. Setelah melalui screening, para penari tersebut juga harus melalui proses pelatihan yang ketat untuk mendisiplinkan dan membersihkan pengetahuan serta ingatan mereka dari elemen-elemen subversif dalam tari-tarian terlarang. Pelatihan ini dilakukan secara ketat di bawah kontrol rezim otoriter Orde Baru melalui institut kesenian resmi ciptaannya.

Tarik-menarik Rezim Kebudayaan

Siasat Rezim Orde Baru untuk menghidupkan kembali tari-tarian terlarang menimbulkan beragam pertanyaan. Rachmi menemukan bahwa setidaknya ada dua lapis rezim kebudayaan yang membuat tarian tertentu dilarang, sementara tarian lainnya tidak. Pertama, rezim kebudayaan Orde Baru yang berambisi untuk merekonstruksi kebudayaan pasca-Pembantaian 1965. Kedua, rezim kebudayaan global yang berambisi untuk merevitalisasi kebudayaan negara-negara dunia ketiga dengan kebijakan bercorak kolonial dan maskulin.

Ambisi rezim kebudayaan Orde Baru untuk merekonstruksi kebudayaan tampak dalam pelarangan tari-tarian yang memiliki afiliasi—baik dalam aspek institusional, ideologis, maupun kelas—dengan PKI. Budaya dan nilai yang ingin ditampilkan dari rekonstruksi—yang ingin ditampilkan sebagai identitas nasional baru—tampak dari pemilihan tari-tarian keraton Jawa dan Bali sebagai budaya dominan. Nilai-nilai kebudayaan dalam tari-tarian keraton Jawa dan Bali sejalan dengan model kekuasaan otoriter-sentralistik Orde Baru.

Rezim kebudayaan global, yang didominasi negara-negara barat, memaksa rezim kebudayaan Orde Baru untuk berkompromi. Kebijakan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang Warisan Budaya Takbenda, misalnya, aktif menyebarkan wacana mengenai keberagaman budaya di negara-negara dunia ketiga, yang harus dijaga dan dilindungi. Hal ini membuat rezim kebudayaan Orde Baru harus sedikit menggeser haluannya dan menghidupkan kembali tari-tarian luar keraton, bahkan yang dianggap subversif sekalipun, demi mendapatkan bantuan ekonomi dan politik dari rezim kebudayaan global untuk melakukan rekonstruksi budaya nasional.

Kompromi dua rezim kebudayaan ini memiliki dua efek destruktif. Pertama, replikasi kebudayaan karena budaya-budaya bercorak keberagaman tingkat lokal harus dikontekstualisasikan ke level global. Wacana ketimpangan pembangunan ekonomi yang juga melatarbelakangi program UNESCO bahkan mengomodifikasi dimensi lokalitas dari kebudayaan-kebudayaan negara dunia ketiga. Hal ini membuat kebudayaan-kebudayaan yang dipertontonkan di level global tak lebih dari barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh pendanaan internasional.

Kedua, budaya yang tercerabut dimensi lokalitasnya ditampilkan ulang secara kolonialistik dan maskulin. Hal ini terlihat dari pemilihan dan pembentukan ulang budaya-budaya dunia ketiga yang bercorak “kuno” dan “eksotis” alih-alih memilih dan merekonstruksi budaya yang menunjukkan keberdayaan negara dunia ketiga. Aspek maskulin terlihat dari komodifikasi besar-besaran terhadap tubuh penari perempuan sebagai agen promosi kebudayaan nasional di level internasional. Komodifikasi yang disertai eksploitasi terhadap tubuh-tubuh penari perempuan, yang berupa pengekangan peran dan mobilitas para penari selama berjejaring di level internasional, ditunjukkan Rachmi melalui pengalamannya saat menjadi agen kebudayaan di Kamboja dan Indonesia. Perbedaan utama dua negara ini adalah bahwa rekonstruksi kebudayaan Kamboja dilakukan untuk memulihkan luka masa lalu, sementara rekonstruksi kebudayaan Indonesia dilakukan untuk menghapus sejarah mengenai kekerasan.

Autoetnografi dan Ingatan-Ingatan yang Kabur

Metode autoetnografi dalam buku Menari di Atas Kuburan Massal: Rekonstruksi Budaya Indonesia Pascagenosida merupakan daya tarik utama buku ini. Metode autoetnografi mampu memberikan data yang personal dan mendalam dari peneliti itu sendiri (Pavlenko, 2007). Dalam beberapa bagian, buku ini mampu membawa pembaca untuk mengeksplorasi distorsi dan dilema yang dialami oleh Rachmi karena identitas gandanya menyoal sejarah Pembantaian 1965.

Data-data autoetnografis mampu membuat pembaca merasakan peliknya ambisi Rachmi untuk membongkar praktik-praktik pendisiplinan negara dengan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh negara itu sendiri. Pada bagian-bagian akhir, pembaca kembali diajak berefleksi melalui pengalaman Rachmi ketika duduk di kursi pengadilan patriarkis karena dianggap tidak melakukan tugas-tugas “perempuan”-nya. Bagian-bagian ini membuat pembaca terombang-ambing di antara ketakjuban terhadap kekayaan data-data personal sekaligus keprihatinan terhadap keterbatasan Rachmi sebagai akademisi cum perempuan yang hidup di struktur sosial-politik patriarkis.

Di sisi lain, data-data autoetnografis yang kebanyakan digali melalui ingatan Rachmi tampak seperti ingatan-ingatan yang kabur. Misalnya, pengalaman Rachmi ketika “dibersihkan” melalui pelatihan-pelatihan tari ketat selama Orde Baru tampak kurang mendetail. Gerak dan spirit tari yang dihapus dan dipertahankan tak begitu jelas hingga akhir buku. Penjelasan mengenai perubahan tari-tarian dari sebelum dan sesudah 1965 hanya terbatas pada makna tata cara pertunjukannya saja.

Ingatan Rachmi mengenai jejaring perlawanan internasional terhadap dominasi rezim kebudayaan juga tak begitu jelas. Rachmi memberi penekanan beberapa kali mengenai kesempatan-kesempatan berjejaring yang ia dapatkan melalui mobilitas kulturalnya di level internasional. Namun, hingga akhir buku, model-model aliansi dan perlawanan yang mungkin terbentuk melalui mobilitas internasional tersebut tidak terjelaskan. Ingatan-ingatan yang kabur ini memunculkan kembali kritik klasik terhadap metode autoetnografi: terlalu fokus terhadap penggalian data-data personal peneliti dan luput memberikan gambaran umum kepada pembaca (Mendez, 2013).

Penulis: Bangkit Adhi Wiguna

Penyunting: M. Ihsan Nurhidayah

Fotografer: Noor Risa Isnanto

Daftar Pustaka

Benjamin, W. (1969). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. In Illuminations: Essays and Reflections (pp. 2015-252). Schocken Books. https://web.mit.edu/allanmc/www/benjamin.pdf

Herlambang, W. (2015). Kekerasan Budaya Pasca-1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme melalui Sastra dan Film. Marjin Kiri.

Huntington, S. (1993). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

Koentjaraningrat. (1994). Kebudayaan Jawa. Balai Pustaka.

Mendez, M. (2013). Autoethnography as A Research Method: Advantages, Limitations and Criticisms. Colombian Applied Linguistics Journal, 15(2), 279-287. https://www.researchgate.net/publication/260778406_Autoethnography_as_a_research_method_Advantages_limitations_and_criticisms

Nindy, N., & Cahyono, H. (2019). Komunikasi Nonverbal dalam Busana Tari Gandrung Banyuwangi. (Skripsi Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Jember). http://repository.unmuhjember.ac.id/6596/1/ARTIKEL.pdf

Pavlenko, A. (2007). Autobiographic Narratives as Data in Applied Linguistics. Applied Linguistics, 28(2), 163-188. https://www.researchgate.net/publication/259730394_Writing_Through_the_Memories_Autoethnography_as_a_Path_to_Transcendence

Raharjo, B. (2016). Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2013. Humanis, 15(2), 7-14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/sastra/article/download/21328/14081

0 Komentar